- People

- Expertise

Der 10.000 Stunden-Unterschied

Wussten Sie, dass 10.000 Stunden „entwickelter Praxis“ als Marke gilt, ab der man ein Experte oder eine Expertin ist? Gute Nachrichten: Jeder gunnercooke Partner und jede gunnercooke Partnerin hat schon mehr als 10.000 Stunden anwaltlich gearbeitet. Sie haben hier also nur mit ausgewiesenen Rechts-Expert*innen zu tun.

- Our Approach

- News & Insights

- Join Us

- Get in Touch

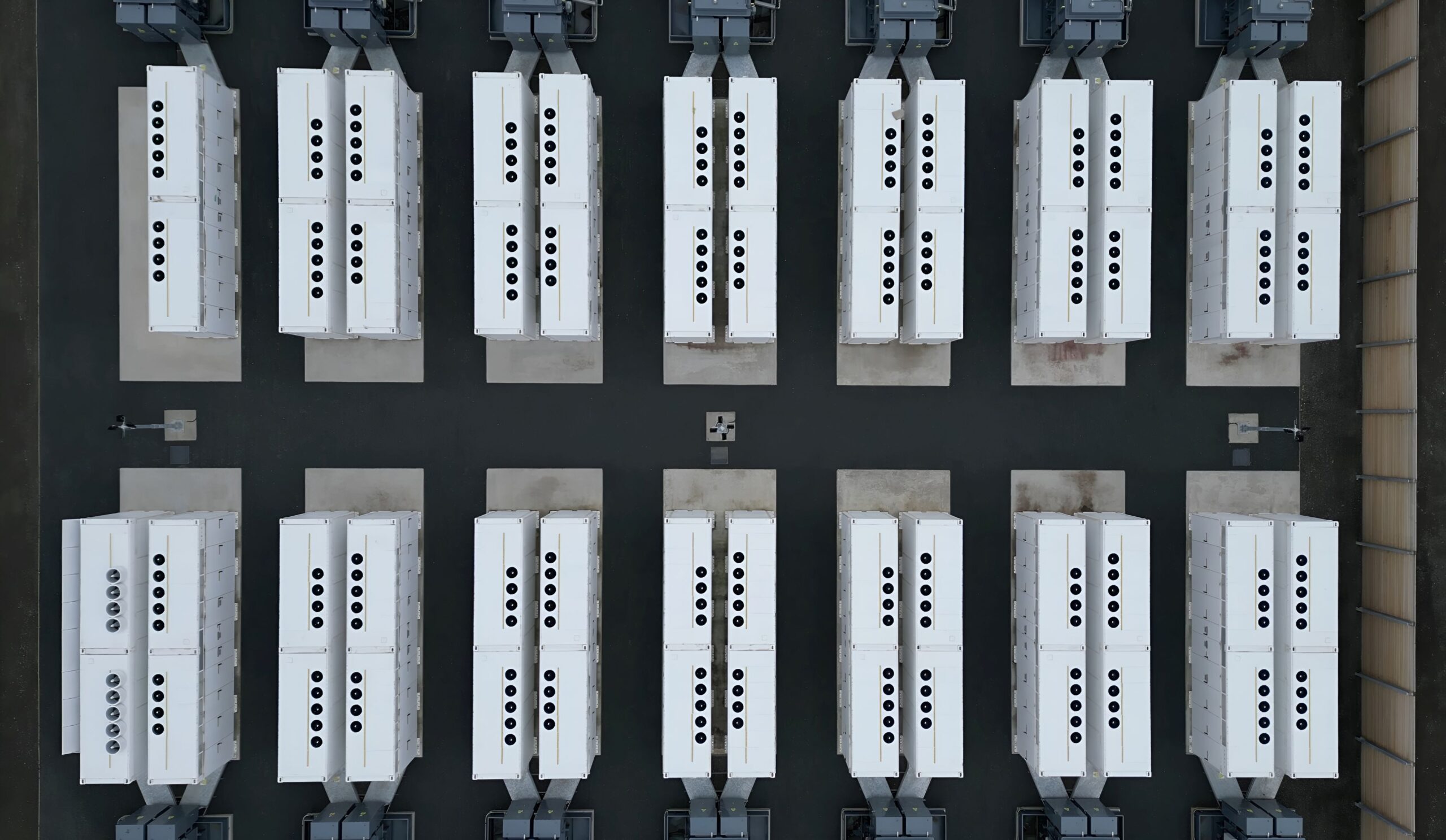

„900 Netzbetreiber quälen Deutschland mit Speicher-Anarchie“, titelte N-TV in einem Beitrag am 29.08.2025. Tatsächlich gibt es in Deutschland rund 866 Stromnetzbetreiber – das ergab eine Erhebung der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts für das Jahr 2023.

Im Höchstspannungsbereich, dem Rückgrat der Stromübertragung in Deutschland, gibt es vier Hauptakteure: TenneT TSO GmbH, 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH und TransnetBW. Diese Unternehmen betreiben das Übertragungsnetz und können Strom über große Distanzen von Erzeugungseinrichtungen zu Verteilnetzstrukturen transportieren. Sie übernehmen zentrale Aufgaben wie die Versorgungssicherheit und die Bereitstellung von Regelleistung.

Auf regionaler Ebene – also für Mittel- und Niederspannung – existieren in Deutschland gut 830 Verteilnetzbetreiber, die den Strom zu Endverbrauchern bringen: zu Haushalten, Gewerben und kleineren Betrieben.

Die folgende Übersicht über den Rechtsrahmen, in dem deutsche Stromnetzbetreiber im September 2025 agieren, soll einen Einblick in die Komplexität des Netzbetriebs geben.

Ein Korsett aus Brüssel

Die Handlungsspielräume deutscher Stromnetzbetreiber werden maßgeblich in Brüssel festgelegt. Zentral sind die Elektrizitätsbinnenmarkt-Verordnung (EU) 2019/943 und die Richtlinie (EU) 2019/944, die Mindeststandards für Netzbetrieb, Zugang und Verbraucherschutz schaffen. Im Frühjahr 2024 kamen mit der Verordnung (EU) 2024/1747 und der Richtlinie (EU) 2024/1711 Reformen des EU-Markt-Designs hinzu. Sie stärken das „Energy Sharing“, erlauben differenzierte Fördermodelle wie Contracts for Difference (CfDs) und verschärfen die Transparenzpflichten. Ergänzend gelten die europäischen Netzcodes – etwa die SO GL (VO (EU) 2017/1485) für den Systembetrieb, die RfG (VO (EU) 2016/631) für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und die DCC (VO (EU) 2016/1388) für Stromverbrauchseinrichtungen.

Nationale Basis: Das EnWG

Das deutsche Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) bildet den rechtlichen Kern. § 11 verpflichtet Netzbetreiber, ihre Anlagen „sicher, zuverlässig und leistungsfähig“ zu führen und Dritten diskriminierungsfreien Zugang zu gewähren. Für Übertragungsnetzbetreiber enthalten §§ 12, 13 EnWG konkrete Vorgaben zur Systemsicherheit, etwa die Pflicht zum Redispatch. Verteilnetzbetreiber (§ 14 EnWG) haben zudem Koordinationspflichten gegenüber den ÜNB.

Vorrang für erneuerbare Energien

Besonders folgenreich ist das Zusammenspiel von EnWG und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023). Nach § 17 EnWG besteht ein allgemeiner Anspruch auf Netzanschluss, den § 8 EEG für erneuerbare Energien erweitert: EE-Anlagen genießen Anschlussvorrang. Netzbetreiber sind verpflichtet, ihr Netz „unverzüglich“ zu optimieren, zu verstärken oder auszubauen (§ 11 EEG), wenn der Anschluss sonst nicht möglich wäre. Eine Ablehnung ist nur bei technischer oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit zulässig.

Netzzugang und Entgelte: streng reguliert

Die Entgeltbildung erfolgt nicht nach Marktlogik, sondern nach Regulierung. § 20 EnWG schreibt diskriminierungsfreien Netzzugang vor, die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) regelt die Kalkulation. Für Großverbraucher enthält § 19 StromNEV Sonderregelungen – individuelle oder atypische Netzentgelte. Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) legt Erlösobergrenzen fest, die eine effiziente Kostenstruktur erzwingen sollen. Überwachung und konkrete Festlegungen – etwa zu Redispatch-Prozessen (§ 13 EnWG) oder zur Marktkommunikation – übernimmt die Bundesnetzagentur.

Neue Spielregeln für steuerbare Verbraucher

Seit dem 1. Januar 2024 gilt § 14a EnWG in neuer Fassung: Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen oder Wallboxen mit mehr als 4,2 kW Leistung müssen ihren Netzbetreibern eine technische Steuerbarkeit einräumen. Im Gegenzug dürfen die Netzbetreiber Eingriffe vornehmen, sind aber verpflichtet, Preisnachlässe zu gewähren. Grundlage ist die Festlegung BK6-22-300/BK8-22-010-A der Bundesnetzagentur.

Messwesen und Digitalisierung

Auch die Digitalisierung ist kein freiwilliges Projekt, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) schreibt die Ausstattung mit modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen vor. Mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW 2023) wurde der Roll-out neu gestartet und beschleunigt. Netzbetreiber, die in der Regel zugleich grundzuständige Messstellenbetreiber sind, müssen klare Umsetzungsquoten erfüllen.

Sicherheit im Netzbetrieb

IT-Sicherheit ist längst Teil der Kernpflichten. § 11 Abs. 1a und 1b EnWG verpflichtet die Betreiber, ein Informationssicherheits-Managementsystem nach ISO 27001 einzuführen. Die Bundesnetzagentur hat dazu einen „IT-Sicherheitskatalog“ veröffentlicht. Ergänzend greifen die Anforderungen des BSI-Gesetzes und der europäischen NIS2-Richtlinie.

Entflechtung: die Unbundling-Pflichten

Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, schreibt das EnWG in §§ 6–10 eine Entflechtung („Unbundling“) vor. Netzbetrieb, Erzeugung und Vertrieb müssen rechtlich, organisatorisch und personell getrennt sein. Für Übertragungsnetzbetreiber gilt zusätzlich ein Zertifizierungsverfahren nach §§ 4a ff. EnWG, das von der Bundesnetzagentur durchgeführt wird.

Kommunale Ebene: Konzession und Abgabe

Auch die Kommunen spielen mit. Wer Stromleitungen in öffentlichen Straßen verlegen will, benötigt einen Wegenutzungsvertrag nach § 46 EnWG. Diese Konzessionen laufen maximal 20 Jahre und müssen diskriminierungsfrei ausgeschrieben werden. Zusätzlich dürfen Gemeinden eine Konzessionsabgabe erheben – geregelt in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV).

Blick nach vorn: REMIT II und EU-Markt-Design

Die Regulierung bleibt dynamisch. Mit REMIT II wurden 2024 die Meldepflichten für Insiderinformationen im Energiegroßhandel verschärft. Auch Netzbetreiber müssen künftig detaillierter berichten, etwa bei geplanten oder ungeplanten Netzstörungen. Parallel wird die Umsetzung des neuen EU-Markt-Designs in nationales Recht die Spielräume verändern – insbesondere durch Energy Sharing und differenzierte Kapazitätsmechanismen.

Fazit

Der rechtliche Rahmen für Netzbetreiber ist heute so dicht wie nie zuvor – und er wird weiter enger. Zwischen EU-Reformen, nationalem Energierecht, Digitalisierung und Sicherheitspflichten ist der Netzbetrieb längst kein rein technisches Geschäft mehr, sondern ein juristisches Minenfeld. Für Stadtwerke wie für Übertragungsnetzbetreiber gilt: Nur wer die gesetzlichen Vorgaben frühzeitig kennt und umsetzt, kann seine Rolle als Rückgrat der Energiewende erfüllen – und wird nicht zum „Speicher-Anarcho“.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Thema? Dirk erreichen Sie hier.